Sei in: Rubrica Anniversari » A CENTO ANNI DALLA NASCITA DI FRANCO FORTINI

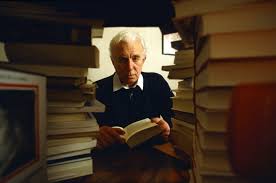

A CENTO ANNI DALLA NASCITA DI FRANCO FORTINI

Il critico che non piaceva a Pasolini e non amato da Carlo Bo

11/04/2017, 11:11Credo che i centenari degli scrittori, poeti, critici servono a far discute e ad aprire dei discorsi rimasti interrotti.

Il caso di Franco Fortini nel centenario della nascita (Firenze, 10 settembre 1917 – Milano, 28 novembre 1994). Un intellettuale poco poeta e un critico troppo politico. Il discorso è molto articolato. Riferendosi a Franco Fortini nel 1958 Pier Paolo Pasolini sosteneva: “…si ha la netta impressione che egli, nel fondo, voglia proprio questo. Essere cioè dimostrazione vissuta – ‘martire’ nel senso etimologico della parola – di una nuova cultura e di una nuova ideologia letteraria, che escludono, per definizione, sia l’umanesimo che l’irrazionalismo della poesia”. In altri termini il contrario di ciò che si sosteneva per Ungaretti nello studio di Pasolini.

Eppure Franco Fortini, come critico letterario, sembrava attento al “sistema” metafisico della letteratura che poneva al centro l’umanesimo dell’uomo. Scrissi su Scotellaro confrontandosi con la poesia di Scotellaro stesso attraverso una impalcatura critica. Ma per Scotellaro la madre rappresentò un punto essenziale della sua vita. Rappresentò la certezza; rappresentò la presenza dell’esistente. Infatti, nel suo rapporto con la terra natale vi è un legame che va al di là di qualsiasi limite terreno e si congiunge con quella tipica dimensione che Fortini ha individuato nell’infanzia/maturità. Appunto in questo binomio vi sono le radici che lo uniscono alla madre. E la madre è sinonimo di partenza/ritorno. Fortini analizzi i testi di Scotellaro e lascia degli incisi che per un verso sono anche importanti.

Nei suoi versi, che rappresentano l’Opera più importante e meno incompiuta, vi è, ha osservato Franco Fortini, “la coscienza di un isolamento storico, la necessità di una fuoriuscita dall’oppressione e dall’arretratezza ma anche la dolcezza della regressione a un mondo chiuso e protetto dalla povertà, l’orgoglio di una comune appartenenza a una società autentica, oppressa e in dissoluzione”. Una visione fuori dalla funzione ontologica della parola. Il contrario di ciò che affermava Carlo Bo.

Una letteratura, senza voler scendere in alcuna etichetta, che penetrava il cuore della cristianità non conosce la storia come storicismo dialettico. In fondo se alla letteratura viene meno quel paesaggio che incrocia il metafisico con l’onirico diventa soltanto cronaca. A Carlo Bo (1911-2001) non è mai interessato questo percorso o il realismo o il discutere su una letteratura dell’impegno. Per questo gli strali di Fortini, banali e stucchevoli. Credere nella letteratura significa (va) definirsi in quella parola che è coscienza. La poesia che conosce lo strazio del mistero e non la ragione della comunicazione. La poesia che è l’indefinibile infinito. Mentre Fortini era un forte assertore del principio storico: “Il rifiuto della storia, scrive Franco Fortini, non è rifiuto di questa o quella storia ma rifiuto del mutamento in sé”.

Da questa angolatura e nella dialettica che ci fu durante gli anni Cinquanta/Sessanta non si può che concordare con Sebastiano Vassalli quando afferma che “Alcuni degli intellettuali di cui si è tornati a parlare…, in primis Franco Fortini, erano veri e propri campioni olimpionici dell’aria fritta”. Aria fritta per un verso, ma anche forti ventate di demagogia si alzavano e soffiavano sulle nuove generazioni. Questo non solo per ciò che riguarda l’aspetto politica ma anche quello letterario.

Chi è stato Franco Fortini? Prendiamo a proposito l’esempio in questione. Intellettuale impegnato, rigorista critico, poeta. Ma cosa ha in realtà elaborato letterariamente il Fortini ? Aria fritta”, con le parole di Vassalli? Sì, ma cosa è questa metafora dell’aria fritta?

Ogni versione letteraria per Fortini aveva alla base un principio ideologico e l’ideologia non poteva che essere quella dominante. Ovvero del consumismo marxista degli anni passati e la letteratura, persino la poesia, non poteva che essere assunta come valvola di sfogo e di proposta ideologica.

L’impegno e non solo l’impegno costituiva un passaggio obbligato attraverso il marxismo. Erano tempi in cui si discuteva del rapporto tra fabbrica e letteratura. Si pensi un po’? la letteratura era letteratura se serviva agli operai, se serviva a far capire agli operai che erano soggiogati dal padrone. Chi si è dimenticato di queste cose?

Sebastiano Vassalli dice un’altra verità ancora: “Tutti noi che eravamo vivi allora ci siamo nutriti, almeno un po’, di quel cibo, e abbiamo creduto, almeno un po’, che fosse sostanzioso”.

Oggi si comprende l’inefficacia di quel discorso ma si dovrebbero anche verificare gli errori commessi il cui risultato o il cui “prodotto” (per usare una terminologia da fabbrica come piacerebbe a Fortini stesso) è nel risvolto di una letteratura che circola oggi. Aveva ragione Pasolini con Vassalli e Carlo Bo.